2025年3月11日、母が息を引き取りました。

当たり前にいると思っていた母を失った悲しみ、虚無感、感謝・・・単に悲しみに浸るのではなく昇華したいな、と少し落ち着いてきたのでブログを綴ってみました。

闘病生活

最終的な死因はすい臓がんでした。最終的な、というのも、元々は彼女は44才の時(もうすぐ自分がその年齢になります)に甲状腺がんが見つかりステージ4で死を覚悟しました(私は中学生)、結局大手術をして甲状腺を完全除去、医療器具を装着して話すこともできるようになり、なんだかんだと約四半世紀、生き延びることが出来ました。医学の進歩のおかげです。その間、乳がんや肺がんも患い闘病生活そのものでした。

ただ、本人は元々の明るい性格で「キツイ、キツイ」とは言いながら生きてきて、子どもたちのイベントにも参加してこれて、その都度「成人式を見れた」「結婚式を見れた」「孫を見れた」と喜んでくれていました。「お父さんが一生懸命働いて稼いだお金を医療費に使わせてばかりで申し訳ない」とも。

だから、ずっとこのまま生きている、離れて暮らしていましたが会いに行けばいつでも会えると思っていました。

そして、がん患者さんは、自ずと死を意識して過ごすので終活をすることが多いです。2023年6月にすい臓がんを宣告されてからは(数値的に疑い、でしたが)、ついに残された時間が限られたか…と落ち込みつつ、より終活に力が入っていたようです。

終活

私は個人開業から法人化、子育てと家事に本当に多忙で、かつコロナ禍(とその名残)ということで母と会う機会がめっきり減っていました。

おかげさまで仕事に恵まれ、1日、1週間、1か月、半年・・・が、あっっという間に経ちます。仕事柄、相続を扱うこともありますし、空き家対策に力を入れていたので、たまに母と話すときはそういった話題になります。「私も準備をしたい」と言うので、身に着けた知識を伝えていました。

ただ、繰り返しになりますが、母はずっと、”そこにいる”と思っていましたので、あまり真剣に対応してきていなかったように思います。仕事では相談者さんの話を真剣に聞くくせに、です。母親になると後回しでしたし、今思えばそっけなかったですね。

2024年に入ってからは抗がん剤治療の副作用が非常に強く、1~2ヶ月に1度治療入院するたびに気力体力が消耗していくことがかなり辛かったようで「治療を続けるか、緩和ケアにするかどうすればいい?」と子どもたちに聞くようになりました。

これまで何度も何度も何年も「もう命があまりない」と言っていたのでオオカミ少年の如く、今回もそうはいいながら大丈夫なんじゃないか?と、振り返れば本気で彼女の気持ちや思いを聞いていなかったと思います。それは妹と弟もそうだと言っていました。周りですい臓がんで亡くなった人を知らなかったし、本人が様々ながんと闘ってきたのですい臓がんを”知識”として知りませんでした。だからあまり真剣に捉えていませんでした。

私たち子どもの意見としては「もちろん、寿命を延ばす治療をしてほしい、生きる選択をしてほしいのもある。だけど、治療の痛み・苦しみはあなたにしか分からず・・・むやみに治療を続けろとは言い難く・・・最終的にはお母さんに任せます。」と。呼吸器をつけ20年以上もハンデを抱えながら生活をしているのを見てきていますし、子どもたちは全員近くにいないので、「とりあえず生きてほしい!」とだけ言うのはそれこそ冷たい気がしました。

ただ「兎にも角にも何としてでも生きてほしい!!!」と泣きじゃくった方が良かったのかどうかは分かりません。あまりに淡々と反応する子どもたちに寂しさを感じている様子もあったように思います。

2024年はシトラス事務所はお仕事をたくさん頂いて忙しくありがたい日々を過ごしていました(生活もかかっていました💦)。長崎スタジアムシティにも関わらせて頂いて、無事オープンを見届けることができました。「そうだ、長崎スタジアムシティホテルに母を呼ぼう!」と決めて、2025年の1月、治療の合間を縫って長崎まで来てもらいました。エレベーターから1番近い部屋を手配してくださいました。

それが最後の旅行となりました。

歩くのも支えがないとできない状態にまでなっていましたが、残される夫の今後(生活、財産管理、認知症など)を非常に心配をしており、信託契約について学ぶためにも長崎に来たのでした。信託契約は家族全員の理解があった方がいいです。進める側としてはやはり気を遣うこともあります。それを知ってか知らずか、母は推進者となり、積極的に進めてくれたおかげで、妹も弟も理解してくれて(OMTGをしました)進めることができました。結局、最終的に相続が発生した後にどう分けるか、という部分が関わってくるのです。

母が「義理の実家のお墓をどうにかしないといけない」、「遺言書を残したい」「お墓に入りたくない」という話も、今振り返れば”事務的に”話を進めていました。話をじっくり聞くというよりは解決策を提案していきました。ただそこは聞き流さずにきちんと答えていって早めに都度対応して良かったと思います。色々と叶えられたので。

一見「縁起でもない」とか、「そんなこと考えずに治療に専念しよう」とか、「生きれるように努力しよう」とか言いがちです。アメリカの精神科医エリザベス・キューブラー・ロス博士の「死の受容のプロセス」をご存知でしょうか。

【否認】自分が死ぬなんて嘘に決まっていると疑う

【怒り】どうして自分が死ななければならないのかと怒りが湧く

【取引】何かにすがりたい心理でいろいろな手段を講じてみる

【抑鬱】何もする気が起きない状態に陥る

【需要】最終的に死を受け入れる

今ならなるほどな~と感じます。そういえば、と思う節が多々あるのです。かつてふさぎ込む母に(呼吸器があまり強くない状況から)、家にこもりがちだから太陽の光を浴びてさ、少しでいいからお父さんとお散歩しなよ!気持ちが滅入る一方やん!と言ったことがあるのですが「あんたもその時になってみらんとわからんもんよ(しょんぼり)」という期間が比較的長くありました。老人性鬱じゃないか?そっちの科も受診してみたら?と言ったこともあり、結果的に傷つけていました。上記のことを知っていれば、もう少しかける声が違っただろうなと思います。

ですので、ぜひ親が弱音?を吐いたり、死について向き合いだしたら、むげにせず話をじっくり聞いてほしいのです(忙しいのは分かります)。今の時代は本当に人の数だけライフスタイルが違うといいますか、セミナーでもよく話すのですが、核家族化が普通で、多様な価値観がある令和の時代は、昭和・平成時代までのやり方では通用しない(任せる、と言われても簡単に決められない。)仕組みになってきています。予めできる範囲でプランニングをすること、本人の思い、考えを聞いておくことをめちゃくちゃお勧めしています。ちなみに、とにかくすべてを任せたい、という気持ちも本人の思いの1つなのです。

死を受け入れたくない状況の時に事務的な話をするのもどうかと思いますが(自分がそうだったかな)、結果として、そういった話もしておくことは、本人もやり残したことがない、という清々しさも一部あります。気にかかることは解決して、好きな事して暮らそう、と前向きに思えるのです。

死の直前にエンディングノート発見

母は、1月中旬に抗がん剤治療をするために入院をしましたが、体調不良で治療を見送りました。この頃から腹水が溜まるようになってきました。腹水の圧迫により食事もあまり摂れなくなってきました。また、1月末には一時的に意識を失う、ということも起こり、私はたまたま仕事が入っていなかったので電話が来てすぐに病院に向かいました。長崎と北九州、近くて遠いですね。もっと行けばよかったのですが、それは死を迎えたからこそ思うことです。「タラレバ」だらけです。

ついに、桜が見れるかどうか、という余命宣告がなされました。やっぱり実感はありませんでした。

この頃、母が「エンディングノートを書いているので見てほしい」と言いました。終活の手始めにエンディングノートがオススメだよ、と紹介したことはありましたが、実際書いたのかどうかまでは確認していませんでした。ノートには、”延命治療について”、”最期をどう迎えたいか”、”何をしてほしくないか”、”葬儀や墓について”というまさにACPが書かれていたのです!家族みんながそれを知り「何とかそれぞれができることをして、母の希望を叶えていこう」ということは一致しました。家族が知ったのは結局亡くなる約2か月前。

こんな大事なことを、しっかり書いているのにどうしてもっと早く教えてくれなかったの?と聞くと「恥ずかしかったから」という返事でした。その時、ちょうど長崎市内で高齢者向けセミナーを開催中で、私は「家族の信託」について、次の講師は保健師で「人生会議」について、でした。講義の合間にLINEでやり取りをしたので深くは聞けないままでしたが(なぜ、恥ずかしかったのだろう…)、自分の最期をどう迎えたいかを考え、家族がいれば家族と共有しておくことは大事です。望みもしない延命措置をされると中々元には戻せません。本人はさることながら、残された家族にとって、「考えて、残してくれたこと」には本当に感謝しかありません。そのおかげで葬式や墓、その後の親戚つきあいにも混乱することなく、スムーズに事は進められますし、死を受け入れることが出来ています。

いつでも自宅に戻れるように、父親も傍で過ごせるようにとリビングにベッドを移動しました。もともと、自宅で緩和ケアを受けたいなあとは言っていたこともあったので、1年前に実家の片づけをしていました。リビングにはダイニングテーブルとイス、テレビとテレビ台しか置かず、すっきりさせていました。かなりのものを処分しましたが、それが功を奏しました。大きな介護ベッドと父親のベッドも並列で置くことができ、大きな掃き出し窓からいつでも外を見ることができました。

母の都合と通常運転

2月に入り、彼女は腹水(医師より5リットルと判定)を抜く施術もしました。時間をかけて痛い思いをして4,441ml取ってその1/10を体に戻しました。少し軽くなったと言っていましたが、また増えます。ひとまず、無事に腹水を抜く施術が終わって安心しました(1回でぐったりして再起不能になるケースもあるそうです。絶対安全、ではないのです。)。それもつかの間、抗がん剤治療を続けるかどうかを判断しなければならなかったのですが、当の本人は「もう疲れた。これ以上針を刺したくない。きつい。おうちに帰りたい。家で過ごしたい。」と言います。自宅の看取りを望んでいることは時折言っていたので知っていました。ただ、実際、父親ひとりで(訪問診療や訪問看護を利用するにせよ)対応できるだろうか、と子どもたちは中々の遠方のため具体的なことは何も話を詰めていませんでした。

私もちょうど4月まではこれまでになく仕事が詰まっており、様々な役員をしていたのもあり、年度の区切りで仕事が詰まっていました。何とか持ちこたえてもらって、できたら一緒に過ごしたいと思っていました。治療を任せる、と言いながらこれ(自分の都合)です。

そして、実はここで、母とケンカしました。というより、母の不安定な気持ちも理解していたのですが、やり取りの中で「これは違うな」と感じることがあって自分の正直な気持ちもぶつけました。母は医療器具の事情により、声が出せない状況だったので電話はできません。テキストのやり取りのみで、結局うまくコミュニケーションが取れず、母はぐったりしてしまいました。客観的にみれば酷すぎる娘です。エグイぞ、そんな病気の時くらい優しくしなさいよ・・・と。ただ、私には”母が病気”が日常化していたので麻痺していたのでしょうか、通常運転でした。言いたいことは言う。これまでも、母親とはモヤモヤしながら過ごすのはイヤだったので言いたいことはハッキリ伝えてきました。後悔しているか、と言われると不思議としていないのです。もちろん、家族には迷惑をかけたのは申し訳なかったし、母のことも傷つけたかと思います。けれど最後の最後まで自分の気持ちに正直に向き合ってよかったと思っています。

死に際に「ケンカをした」とか「傷つけた」とかで後悔をしている人もいるかもしれません。最後のやり取りがこんなのは・・・と。でも何をしても、どんな状況でも後悔はします。タイミングとか細かいことをいうと難しいですが、マクロの視点で見ればぶつかり合ったことも人間らしくて良いと思っています。最後の最後まで母とは本音で付き合えて私は幸せでした。もちろん、ケンカのまま終わらず、ハグ🤗して仲直りはしています。

さて、2月後半に一時退院できることになり、一旦自宅に戻りました。次の入院(治療をするか、緩和ケアにするか、するなら病院か自宅か、腹水を抜くか等)までの間、リビングで過ごしました。腹水で体は重いし、服用すべき薬は増えるし、食欲はないし、排便もすっきりしないし・・・、ときつかったと思います。その中で、どうしてもやり残したことがある、とまさに這って公証役場に行き、遺言書を残したのでした。「無理をしないで。私たちで何とかできるよ。」と何度も伝えましたが、結果として、それは母の強い意志として子どもたちに引き継がれました(メッセージが込められていました)。これを書きながら涙が出てきます。( ̄^ ̄゜)母の執念というか何というか・・・。

3月の頭に病院に行き、母は今後について主治医(無理を言う困った患者とその家族に対応して頂き感謝しかありません)と話をしたところ、担当医は「まだちょっと落ち着くまで入院しましょう」と薦めました、が、母は私に電話をしてきて「もうきついから病院ではなく自宅で過ごしたいけどいいかな」と言ってきます。入院して欲しい気持ちがありましたが、息も切れ切れに話してくる母親の希望をやはり優先すべきかな、と、主治医に「訪問診療医の紹介をお願いします」と伝えました。

訪問担当医からは「これからは、階段を下りるように急速に死に近づいていく」と説明がありました。と、言われても結局最後まで実感が湧かず…(今思えば本気で受取ろうとしていなかった?)

ついに、自宅での看取りが始まりました。訪問診療医師、訪問看護師、薬剤師、ケアマネジャーさん…多くの人が入れ代わり立ち代わり母の支援をしてくれます。70代の父親は決意をしたものの、やはりあたふたすることが多かったようです。弟が行き、妹が行き、1日あけて私が行く予定でしたが、私の番まで…間に合いませんでした。亡くなる日の日中も電話がありましたが、私は移動だらけで全然電話に出られませんでした。「電話に出られずごめんね」というLINEに「了解です!(のスタンプ)」が最後のやり取りでした。私は電話をしなかったことを、ものすごく後悔しました。たった1分でも電話すればいいだけのことだったのに。彼女の声は医療器具をつけているため周りがうるさいと聞こえにくいのもあり、何度も「何て言った?」と聞き返したくなかったのもあって電話をしませんでした。でも…これは後悔しました。

その日はちょうど東京出張から戻った日で「仕事をしている場合ではない(なかった)」と思います。しかし、息を引き取る日が分からない以上、複数人のスケジュールが関わっていたり代理が頼めなかったり、延期や中止もできない仕事やイベントはむやみになくすことはできません。

振り返れば、死ぬ1~2か月前はひたすら子どもたちに会いたがっていました。また、唯一女の子の孫である私の娘に形見を残したいと尽力していました(それはちゃんとセレモニーができました)。

母は腹水が溜まりすぎて体も重く、胸も圧迫されトイレに行くのも難儀するようになってきて、ポータブルトイレを勧められました。絶対にそれはイヤだと思って…逝ったのかなとも思いました(生前、おむつも変えるよ!と言ったら驚きと困惑が混じった表情をしていました)。

酸素吸入をしていたのですが、それも母は延命治療なのではないか(だったら外して自然に死にたい)、と言っていたのでそれは違うよとつけていたのですが、病院のようにしっかりきっちり管理ができるわけはなく(夜は特に父親が一人で看ていましたので)、酸素も十分に取れなかったと思います。それを父はずっと後悔していたのですが(自分がもっとしっかりずっと見ておけばよかった、と)、それも違うよ、と。それを分かっていて自宅を選んだ母なので、良かったのだと思います。退院後、自宅で過ごした5日間はそれなりに満足できたと思います。好きなものを好きな分だけ好きなタイミングで食べられたし、見える景色は大好きなものだったし、好きなパジャマと寝具で眠れたし。

後悔はつきもの、だそうです。何をしたって、「あの時こうしておけば」「もっと声をかけておけば」「話を聞いておけば」「会っておけば」となる。だって本人がもういないから。タラレバの連続。

「男は台所に入るべからず」で育ったTHE九州男児の父は、調理も家事も全くダメでした。母が父より先に逝く可能性の方が高かったので、私は電気調理器具も渡して父に料理ができるようになることを勧めていました。弟は乾燥機付き洗濯機をプレゼントし援護していました。父は調理はするようになり、夫は家事をしないと決め込んでいた母は、それから自宅での看取りを計画したのか、この数年の間に、父に家事を仕込んでいきました。育児の時に3種の神器があればいい、と過去のブログに書いていますが、介護や看取りもそうだと思いました。便利な家電は使いこなしましょう。頼りましょう。そして目の前にいる人に時間を使いましょう。父がある程度家事ができるようになっていたおかげで自宅の看取りにも踏み出せたのは確かです。

母の死で知った感情、気づき…

一旦は自宅で保冷して安置できる、ということでしたので、色々なやりくりをして家族で実家に向かいました。思いのほか、行きの車内から涙が止まらず。ひんやりした彼女に触れながら寂しい気持ちが溢れ出てきました。「何をいまさら…遅いよ!」と母からはツッコまれそうです。あれだけ淡々と終活を手伝っていた時には全く想像できなかった感覚で、こんな感情が出てくるんだ、と自分自身に驚きました。当たり前だと思っていたことがなくなる。喪失感、でしょうか。生まれてきたときからそばにいた母親がいなくなる。もう会えない。とめどなく出てくる涙を中々止めることはできませんでした。予め宣告されていても、です。これがもし「突然の死」だと心の整理ってつかないかもしれない、と思いました。親が不慮の事故、通り魔、震災などで突然亡くなるというのは心にかなりのダメージがある。正直に言うと、これまで震災が起きてから5年、10年、30年経っても心のケアが必要、という報道などを見た時に、そこまでなのだろうか、忘れられないものなのかと感じていましたが(地震自体は経験しています)、これは簡単に癒えるものではないと考えるようになりました。踏ん切りをつけたり、乗り越えたり、は無理にしなくてもいいのかな、と。こんな気持ちとも共存していく。少なくとも人の気持ちが少し分かるようになったことは確かです。

さあ、通夜、告別式、火葬と大忙しです。母の死亡日に一睡もしていない父はフラフラになりながら「愛する妻への手紙」を一生懸命考えて書いていました。1月に葬儀屋さんにも事前に打ち合わせしていましたので( ˘ω˘ ; )テキパキと進みました。エンディングノートには、〇〇に知らせてほしい、△△は年賀状で分かるようにしている、などと細かく書いていました。もっと早く知っていれば、もう少し詳しく本人に事前に聞けていたのですがとにかく書いている通りに進めていきました。お坊さんも呼ばず、葬儀屋さんに協力してもらいながら家族で作り上げた告別式になりました。家族で、母を送り出そう、安らかに眠ってもらおう、と協力しながらいい形でセレモニーは終わりました。キーボードを持ち込み孫からの演奏も。母は喜んでくれたのでしょうか(●´ω`●)

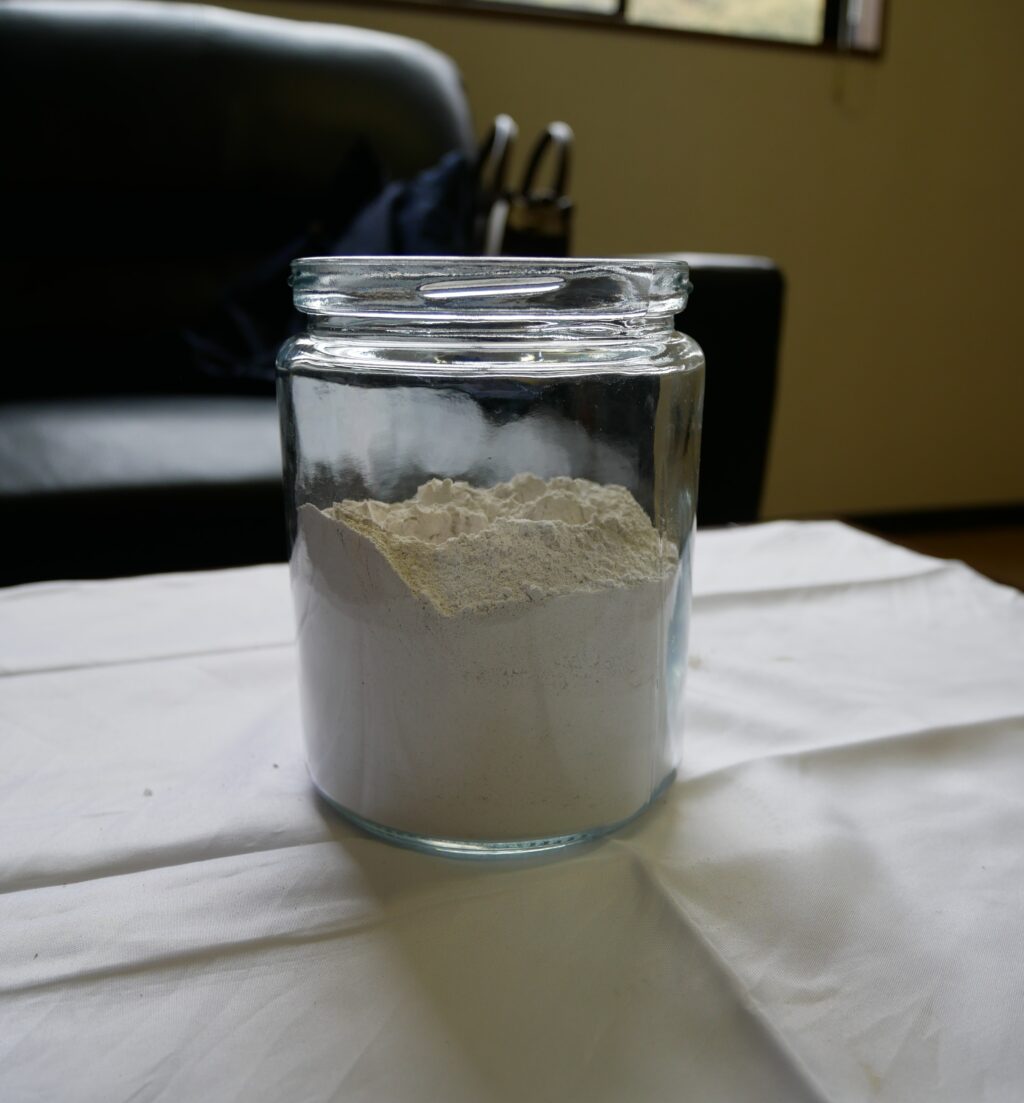

何も残さない…海洋散骨へ

2018年頃、長崎にフラッとひとりで遊びに来た時に「海洋散骨」を知り、話を一緒に聞きに行きました。母はそれから色々考えたのだと思います。ジメジメとした(今子どもが住んでいる所から)遠方の墓に入りたくない、と「散骨」を希望していました。父の前で「一緒に墓には入りたくありません」という交渉もして、父は一定の思考期間を経て、私の前で「分かった」と返事をしました。夫と一緒に墓に入りたくない、ではなく「子どもたちの住む場所からは遠く、暗くじめじめした所に入りたくない、管理するのが大変だし、そもそも由緒ある家系の出でもない一庶民が骨に何の価値があるのか」という理由でした。自分自身がどうしたいか、をハッキリ伝えたことはとてもいい事だと思います。エンディングノートにもしっかり書いていたおかげで家族全員が母の気持ちを知ることができました。

実は遺骨や墓って、残された家族のために?あるようなものだと思います。本人亡き後、実際にどうするかは遺族が決められます。母は骨を残したくないという希望があるものの、実際はどうするのか。私はそれを尊重したいとも思いましたので、父と妹、弟はどうしたいのか、四十九日までに聞くことにしました。3人とも、最初は「少しでいいから遺骨を残しておきたい」という希望でした。それはそれで尊重したいと思いましたが、その後の”管理”はどうするのか、を考えてもらいました。いよいよ四十九日が近づくにつれてそれぞれが心の整理をし、決断をしました。「すべて散骨する。一切残さない。」と。

海洋散骨をしている事業者さんと以前より知り合っていましたので、まずは粉骨をお願いしました。通常は、事業者さんがしっかり粉骨をしてくださり、それをまた戻してもらうのですが(依頼者はあくまで依頼するのみ)、今回は自分たちが”自ら粉骨”をしたいと思いお願いをしたところ快諾してくれて(むしろ驚かれて)粉骨をさせて頂きました。子どもたちが祖母の骨をどんどん粉にしていく…。ちなみに、こちらは古い、相当湿気を含んだ遺骨も粉骨して下さいます。また、火葬の前に土葬だった方の骨(も粉骨に手間がかかる)も散骨したいという希望がちらほら出てきているようです。考え方は人それぞれですが、自然に還るのは動物である以上、自然な事とも思います。

家族が揃えるのはゴールデンウイークで、母の弟の叔父も来てくれました。粉骨した骨はすべて水に溶ける紙に包み(複数に分けて)、青空の元、波の音しかない中で、みんなで散骨しました。明るい太陽の下で、気持ち良い風が吹く中、清々しい気持ちで、自然と笑顔でした。

肉体としての母はいなくなり、火葬後は骨として、ついにその骨もすべて私たちの手元からなくなりました。あなたの希望は叶えました。どんな気持ちですか?良かったですか?これからは海を見れば思い出します。海外に行きたいと行っていたのでそれが叶うでしょうか。

母の死に際して、母(祖母)自身の変化、それは外側も内側も、ですが、変わりゆく姿、変わりゆく心情、当たり前の生と死を見せてくれました。人生は限られているという当たり前のことを身をもって教えてくれました。医師の長谷川嘉哉さんの著書『ボケ日和』の最後にある言葉を引用させて頂きます。

死を通して、当たり前の生を見せること。それが、死んでいく者の最後の務めだと私は思っています。そして、去り行く人の最後の贈り物を受け止めて、自らの人生の糧とすること。それは、遺される者の務めなのです。

確かに、後悔はあります。しかし、どこかで昇華し、世代交代をしていかないとですね。母の死は本やインターネット、テレビなどからは決して得られないことでした。

彼女のエンディングノートには、家族へ向けた一言も一人ずつあって、最後に「じゃあ、先に行ってるね、バイバイ👋」と終わっていました。

死を受け入れた人は強いなと。私はまだまだ弱い。すぐに落ち込むし、むしゃくしゃするし、生きるってしんどいな、と思うこともしょっちゅう。でもまだ生きている。そしていつか死が訪れる。楽しいことも苦しいこともすべて終わる時が来る。人生有限だから頑張れるともいいますし、今いる場所で幸せを感じれることが1番だと思いました。

「死ぬときって、どんな感覚だった?眠りにつく感じ?」母に聞いても答えてもらえません。これは最期のお楽しみにしておこうと思います。不慮の事故もあるかもしれない。認知症でわからなくなっているかもしれない。母のように憂うのではなく、前向きに受け止めたいと思います。

産んでくれてありがとう。あなたの娘で良かった。もっとハッキリ言えばよかったよ。今度は私がそう思ってもらえるように努力するよ。母としての責任だもんね!